這本清心百語系列的《智慧一○○》 邀請了漫畫家朱德庸繪製幽默插圖,解說了《法句經》、《華嚴經》、《法華經》等諸經及《大智度論》中,摘出短偈一百則,內容簡短易於消化咀嚼。

摘錄三則跟言語智慧有關的內容,配合 【 老子道德經心領神會 2023/10/15 】課程裡「希言自然」主題,以加深大家的體會。

朗讀聲音渾厚、詮釋深刻的劉忠繼先生,為前台視主播,甫於2023年罹血癌驟逝,他錄製這套書的因緣參考這篇《讓感恩與歡喜,匯成智慧一百》(法鼓雜誌 115期 1999/7/15):

擔任台視新聞部行政組組長的劉忠繼菩薩,因為父親往生的佛事,受到法鼓山助念團的關懷與協助,他在深受聖嚴師父及法鼓山理念的感動下,開始真正體會到佛法奧義,從而發願以他那渾厚、莊重的音聲來護持法鼓山。

湧現像蓮一般的清涼

因為這項錄音工作配合時間,是從去年四月初開始,一直到年底才告段落。期間,雖然因劉先生出國稍有暫停,但由於是一份深具意義且志願參與的工作,讓劉忠繼在半年之中的休假時間,都留給了農禪寺。從暮春一直到深冬,農禪寺前的蓮花池,花開花謝,劉忠繼恐怕無法駐足欣賞片刻花顏,然而,錄音室裡的他,卻時時湧現像蓮一般的清涼自在。

每次夜晚來到農禪寺錄音,感覺就像來到一個不同的世界,與白天新聞工作所面對的各種對陣的選舉視聽,形成強烈的對照。」劉忠繼提到,從去年十月開始起跑的台北、高雄市長選舉熱潮,新聞所捕捉到的全是一些互相攻擊、所謂「不好的聲音」,浸身在如此紛亂的染缸裡,卻在詮釋聖嚴師父的法語中找到一種沉澱,洗淨白天工作疲憊的身心。

他說,「當口中念著師父的法語,我常常感動不已,裡面許多生活的智慧,我一直在吸收學習,就像是給我休養生息的機會。」每次錄完音,他都懷抱著一份圓滿的心回家,也建立起信心,迎接明日全新的開始。

摘錄自 聖嚴法師 《智慧一○○》 插圖:朱德庸,音檔來自:聖嚴法師的有聲書,朗讀者:劉忠繼。

不用議論

若人得般若,議論心皆滅;

譬如日出時,朝露一時失。 ——大智度論卷十八.釋初品中般若波羅蜜第二十九

此偈是說,如果一個人得到了般若智慧,從我見、我執所生出的議論心就沒有了;好比早晨太陽一出來,露水都不見了。

般若本身不是用語言講的,即使說是得到了文字般若、語言三昧,還是以語言來表達,用文字做工具。但以文字語言做工具,是為了利益眾生,因材施教,不是為了自己要申述什麼真理。所以,得到般若的人,心中朗朗乾坤,對任何現象皆不需揣摩,當下就明白。若是哲學家及科學家,則需靠理論表達,分析實驗。徹悟以後的聖者,對於宇宙人生,都是如實觀、如實知、如實說。是直觀而不是直覺,無相無不相,是如實相;無念之念,即是般若。既然如此,已不需要議論、辯論、爭論,因為一切都已清清楚楚,還要議論什麼?但是未得般若智慧的人,仍需要思辯的邏輯,才不致陷於盲從、迷信、迷惑。

凡是辯論的、討論的、爭論的、計較的、衡量的、分析的、綜合的,都叫議論心。這些都會因無我智慧的出現而消失,好比太陽一出來,朝露就被蒸發了。佛見人就說法,但不要認為他喜歡議論。佛的大弟子中有議論第一者,他是為了使大家對佛所說的法,理解得更透徹,是為了幫助別人而不是表現自我。因此直到今天,西藏的喇嘛對議論依然很重視,用議論達成消滅議論的目的,使講的人不會似是而非,聽話的人也容易進入主題。所以,已得般若的人,本身不需議論,若是為了他人,則仍然需要議論。

語言藝術

是以言語者,必使己無患,

亦不尅眾人,是為能善言。 ——法句經卷上.言語品

此偈勸誡我們不僅不用惡言,更應常用善言。善言就是慈悲語、智慧語;而弘揚佛法、代佛說法、覆誦佛法,來幫助他人,也都是善言。善言必須是用言語助人,並且使被助的人不再用言語害人害己。這樣衍生出去,一人幫助二人,十人幫助百人,都是用慈悲語、智慧語來利益自己和眾生。所以說:「必使己無患,亦不剋眾人。」

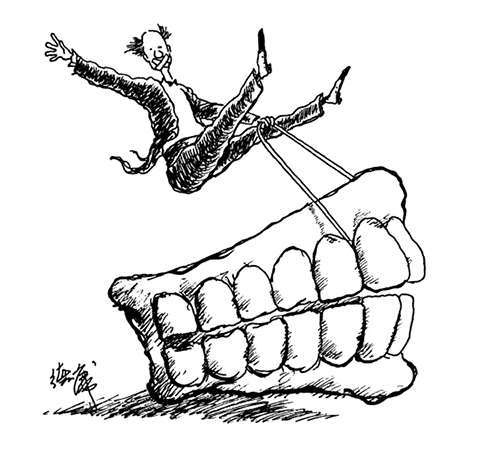

當自己使用粗暴的、中傷的、譏刺的、攻擊的語言時,好像在發洩,感覺很痛快。其實那就是憤怒心、嫉妒心、失衡心的表現,本身就是煩惱。在這種心情下,自己已經遭受損失,何況對方可能會報復,導致相互用語言殺伐。所以使用如刀似劍的言語,既害人又害己,非常不理智。我們該用禮貌的、尊敬的、讚歎的、輕柔的言語,對待所有的,甚至包括仇人和敵手。古人說君子反目不出惡言,君子絕交好聚好散,決不謾罵攻訐。這是一般人該有的基本修養,何況是佛教徒呢?

語言是道德行為,也是藝術的表現,用之得體,可以提昇人品,也可以受人欣賞。所以最好不用粗俗語、低俗語、流俗語,以免形成俗不可耐,那就違背了道德也遠離了藝術。

不計功德

善分別眾生,而無眾生想;

善解一切語,而無言語想。 ——六十華嚴經卷九.初發心菩薩功德品

菩薩善於了解一切眾生的各有所需,但在菩薩心中,並沒有「我度眾生」的想法;菩薩明瞭一切言語的語意所指,但在菩薩心中並沒有「我有話說」的想法。

一般人能夠為社會大眾服務,為國家民族獻身,已是難能可貴的事。功成名就而不居功、不念功的人,表面上會有,打內心起則極少。建功而未獲得適當的酬勞褒獎,甚至像岳武穆那樣精忠報國,反遭殺身之禍,不僅當事人的心有不平,旁觀者也會覺得遺憾。當作戲劇欣賞,能夠動人心弦;當作人生的現實來看,毋寧是痛苦的災難了。因此,人間的不平,需要用佛法來撫慰疏導。

因為諸佛菩薩,必先受苦受難,才能為眾生救苦救難,他們不論是受苦受難或者救苦救難,都是出於心甘情願。不要以為諸佛菩薩廣度眾生是無往不利的,就像父母照顧兒女成長的過程,樣樣乖巧、事事孝順的兒女是極其難得的,若想做個稱職的父母,必須付出千辛萬苦的耐心和愛心。若想做個夠好的父母,是不能期待兒女回饋什麼的,只有一心盼望兒女的成就比自己更高更好,那就心滿意足了;萬一生了幾個怎麼愛護培養也不能成材成器的兒女,就會牽腸掛肚一輩子,一直到死為止,還是放心不下,那就最好來看看佛法是怎麼說的罷!

學習佛菩薩的態度,恰到好處地幫助眾生,這是應該做的;盡心盡力去做之後,有的眾生會感恩圖報,有的改善了情況,有的於事後又恢復原狀,而且一再地扶起來又自己跌倒了,有的眾生不僅不領你的恩情,甚至反過來恩將仇報。而佛菩薩因為早已對於眾生的習性,了解得非常清楚,所以不會介意眾生的反應,不論是正是負,或有或無,都可以一概不放在心上。

至於「言語」,是用來做為與人溝通的工具,智者為了利人,必須學習,必須精通。但是言語畢竟不是它所表達的那些事實真相。連帶著凡是用言語的符號所組成邏輯理論,雖然可以幫助我們獲得知性的能力和各種各樣的訊息,但它不是真理的本身,不能執著,否則又可能被言語的觀念所困而當作武器來自害害人了。

善言淑世

出言以善,如叩鐘磬;

身無論議,度世則易。 ——法句經卷上.刀杖品

此偈的大意是我們說話要柔軟、慈悲,並且不要論人是非。這應該是待人處世的基本原則,很遺憾地,在日常生活中常有相反的情形發生。

「鐘」和「磬」都是打擊樂器,是在廟堂、寺院、佛殿上,用來集合大眾,用來隆重氣氛,用來肅穆儀禮,用來莊嚴會場,用來震懾人心、安定人心。鐘磬之聲雖然宏亮,但有穩定平和的功能,入耳有安心定神的作用,而且可以聲傳數里,能使很多人聽到,發人深省,使人對自己的內心更加清楚平靜。所以,形容賢者的善言善語,如鐘如磬。不論什麼身分,待人應該用欣賞的、勉勵的、讚歎的態度,對方才會感激、會認同;有錯會改善,好的會更好。

相反地,人身攻擊或議論臧否,常引起爭端是非,以致傷害別人、製造敵人。很少人沒有論人長短的毛病,人前說好話,人後做批評。有的出於嫉妒心,有的出於莫名其妙的無聊心態;不一定是誹謗,但就是喜歡談論是非。「靜坐常思己過,閒談莫論人非」是做人的基本修養。僅僅不論人是非、不做人身攻擊還不夠,應該更進一步用柔軟語、慈悲語、讚美語、勉勵語、安慰語等與人廣結善緣。

最後一句「度世則易」,即是善言淑世,有兩層意思:1.如果以善意出善言,這種人容易被他人接受;2.如果不攻擊人而成就他人,不誹謗人而讚歎他人,不打倒人而幫助他人,這種人能使社會安定、世界祥和。

民主社會,每到選舉期間,常見參選的人彼此之間,各人為了凸顯自己的聲望而把對方說得一文不值,甚至豈有此理。如果選舉遊戲非有不可,為什麼不用卓越的施政方案來爭取選票,而要用人身攻擊的批評謾罵來羞辱政敵呢?