運動未必能養生

學中國功夫的,應該聽過這句話:「外家拳以身殉技,內家拳以技養身」

眾所皆知,專業運動員都不長壽。運動員雖然很「強壯」,但那並不是會長壽的「健康」。

長距離的慢跑,也並不適合年紀較長的人。觀察許多有氧教練們,略有年紀後,身材是仍舊都維持很好,但是臉上皺紋卻不成比例地相當明顯,形成青春的身體配上老臉。這是因為自由基的作用吧,因為激烈的運動,即使是有氧運動,仍會產生大量的自由基,導致老化。

以身殉技

至於武術界的前輩如何呢?狀況也並沒有比較好,多有中風、暴斃、內傷等等。

李小龍不用說了,是疑雲重重的暴斃。

李小龍不用說了,是疑雲重重的暴斃。

太極拳界名師,鄭曼青先生是忽然去世,說是喝假酒?這點存疑,說不定是心血管疾病、中風。

鄭曼青先生的學生,甘嘯州,也是突然過世。我有一個佛法的同門師兄,跟甘老師關係很好,據他說是跟其他武術高手過招得嚴重內傷。

從前學過陳氏太極,老師的老師,固然長壽九十幾歲,但是也是重病纏綿病榻數年後才過世。聽老師說,晚年他常疑惑懊惱說,為什麼一生練(號稱比靜坐更棒的)太極,自己還有研發一些養身功法,功夫這麼好,卻仍舊逃不過疾病,最後連站都不能站。

練合氣道的名師,也有好幾位中風,將合氣道引入台灣的李清楠老師過世前幾年也是身體欠安。

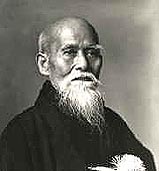

正面的範例則是合氣道道祖植芝盛平翁,年紀大仍舊很硬朗,在86歲有肝病,兒子本來想讓他進醫院休養,或因他深入實踐日本大本教的精神修行,想依天命而行,所以也還能說得上是自然死亡、壽終正寢。

別看壽終正寢似乎很平常,此乃《尚書•洪範》說的人生五福:「一曰壽,二曰富,三曰康寧,四曰攸好德,五曰考終命。」「說文解字」:考者,老也,通常是對而老有德者的尊稱,考終命就是沒有重大疾病纏身,自自然然地壽終正寢。

以技養身:愉快放鬆、綿密不斷的運動模式

如果太追求武技的突破,過度操練會犧牲身體。不管練什麼,都是以身殉技。

若暫時先不考慮武術技擊應用實用性,就純運動角度來說,如果能依照每個人不同的個人體能強度,練講究同化的武術,會使人心情愉快,動作順暢,氣也順暢,是練了可以長壽的運動。

愉快放鬆、綿密不斷的運動模式,是比較合於養生的,如果是暴驟緊張、需要大量氧氣與心肺耐力的運動模式,會加速身體的消耗。

練習截拳道經常要截斷人家的思想或行動、以及在練習中經常被截斷,對養生就不利了。

李仲軒老人形意述真合集中說到:「猛練,往往還沒一拳打死了人,就先把自己打死了,因為強盛很容易,但要小心『盛極而衰』。強盛了之後,不知調養,精氣神會江河奔流般地消耗,練武是強身,但往往練武之人會短壽,一過壯年衰老得厲害。…… 」

這是因為,人在戰備狀態下會分泌大量腎上腺素,如果性情好鬥,不僅在遇到敵手時會產生消耗,即使平常練習時也很容易激起這樣的生理壓力,難怪會容易發生心血管問題。

練合氣道時,如果在未充分暖身的情形下,作劇烈的運動,尤其是護身、空翻,腎上腺素會大量分泌,被突然摔出去,人體本能就一定會緊張恐懼。甚至護身還可以說是無氧運動呢,因為要對取方的技法作急劇地反應,需閉氣減少撞擊傷害,會特別累。經常看師範們演武,動作固然瀟灑飄逸,但是讓老師作技法的學生,滿場飛來飛去,或說是被拋來拋去,喘得不得了。

游於藝:陶冶性情,如魚在水

我自己一向把武術當作是「游於藝」,養生與陶冶性情的功能比較重要,依著興趣與緣分,陸續學過多種武術,都留下很愉快的經歷經驗;也會固定鍛鍊心肺功能如跳繩,或做自重訓練如 囚徒健身 。

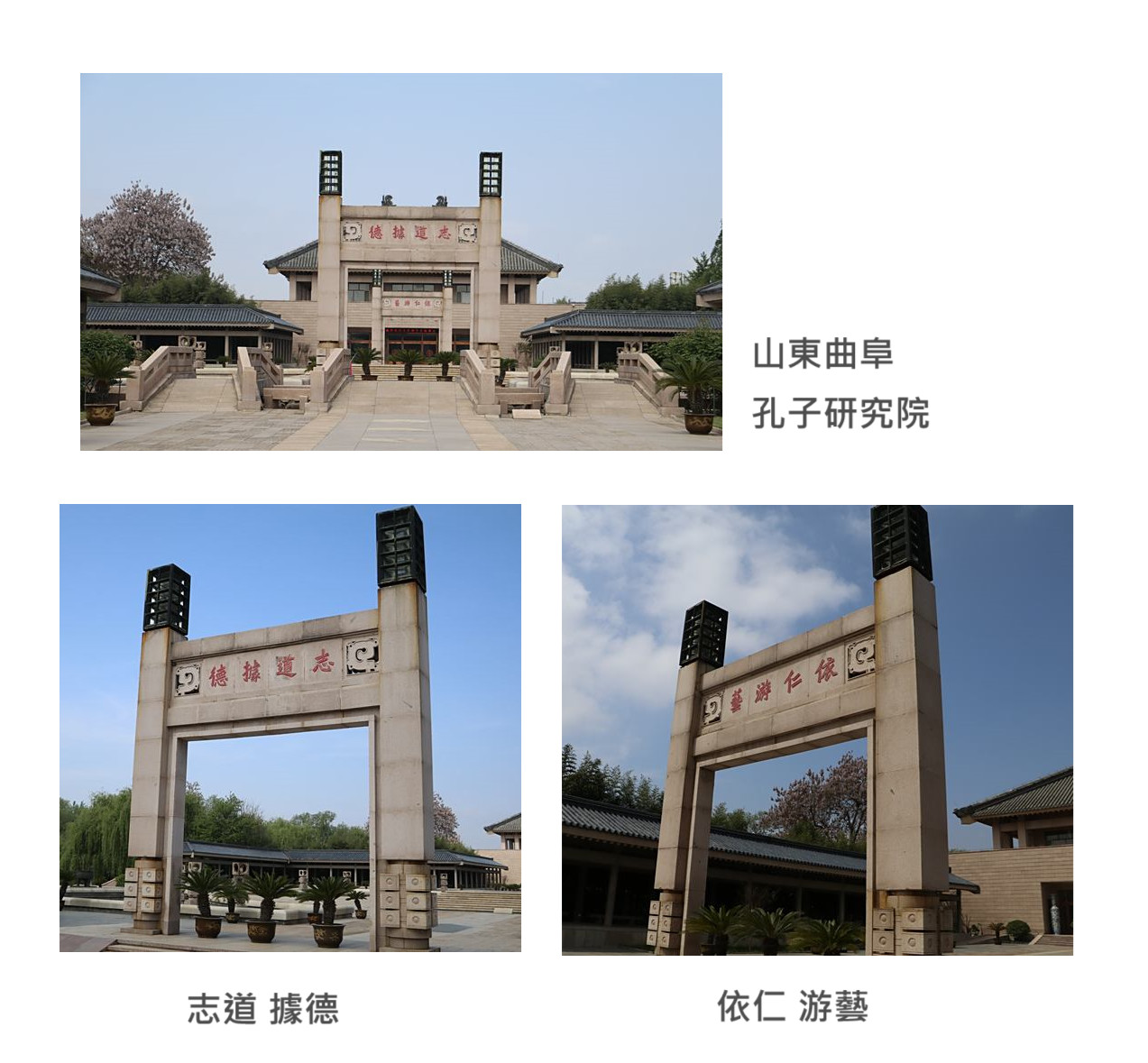

何謂「游於藝」? 在《論語‧述而》中,子曰:「志於道,據於德,依於仁,游於藝。」

這段話是孔子的教學總綱:「立志於追求人生理想,行為立足於德行,以仁愛為行事準則, 熟練地掌握『禮、樂、射、御、書、數』等六藝」。

在山東曲阜的孔子研究院裏,就把這四個綱領揭示在大門後的東西兩個牌坊。

「游於藝」很生動貼切把在磨練乃至熟練藝術技藝,能帶給我們有如魚之在水的自由自在愉快表達出來。

植芝盛平翁說得好:「訓練要在愉悅的氣氛中進行,每次的訓練由活動身體開始,然後進展到密集的訓練,不做不合理或不自然的動作。如果遵守這項規則,即使年長的人也可以在愉悅的氣氛中訓練而不會傷了自己。」

植芝盛平翁說得好:「訓練要在愉悅的氣氛中進行,每次的訓練由活動身體開始,然後進展到密集的訓練,不做不合理或不自然的動作。如果遵守這項規則,即使年長的人也可以在愉悅的氣氛中訓練而不會傷了自己。」

如果能秉持這樣的心態原則,那麼無論練習甚麼,都不會以身殉技,而能達到以技養身的養生功效。