..

「朝三暮四」的原意

「朝三暮四」典出《莊子. 齊物論》, 原用以比喻只變名目,不改實質。 後用「朝三暮四」比喻人心意不定、反覆無常。(引用自 教育部《成語典》)

故事原文是:「狙公賦芧,曰:「朝三而暮四。」眾狙皆怒。曰:「然則朝四而暮三。」眾狙皆悅。名實未虧,而喜怒為用,亦因是也。」

白話:有個養猴子的人用芧栗餵猴子,說:「早上三升芧栗,晚上四升芧栗。」猴子聽了都很生氣。改說:「那麼早上四升,晚上三升吧!」猴子聽了都很高興。名與實都沒有改變,而應用之時可以左右猴子的喜怒。

朝三暮四跟朝四暮三在「實質」上都是一天有七升芧栗,但是猴子的「心理感受」不同,所以一下生氣、一下高興。

有個朋友的公司,提出以下這種薪資發放方式「當做一種員工福利」:月底先發本月薪資的1/3,下個月初再發薪資的2/3。 這跟上面的朝四暮三其實是一樣的。

另一例是調休:先補上班,再放假湊成連假,假期的天數不變,而能湊成連續假日可以出遊,心理感受自然也有不同。

快思慢想

2002年諾貝爾經濟學獎得主之一丹尼爾.康納曼(Daniel Kahneman)對認知心理學深入研究,透過許多實驗證明「人類言行的不理性」,顛覆了經濟學長期以來的基本假設:人是理性的,會做出對自己最有利的選擇。康納曼將人的大腦劃分為兩套系統:系統一代表的是反射性的直覺思考,系統二代表的是按部就班分析的理性思考。系統一導致我們常依直覺行事,犯下錯誤;系統二深思熟慮、謹慎行事、做最後的決定以形成人的想法,但理性運作需要耗費能量,因此系統二經常就採用或僅微調系統一的答案。

故事中的猴子沒有計算「朝三暮四」跟「朝四暮三」加起來都是七,只聽到早上的四跟三。就認為四的方案比較好。如果人不做理性客觀冷靜地獨立思考,和只憑感覺做反應的猴子也差不了很多。

行為經濟學:選擇設計師

2017諾貝爾經濟學獎得主理查.塞勒(Richard H. Thaler),在前述康納曼的研究基礎上,確立了經濟學新興領域「行為經濟學」(Behavioral Economics)的理論與應用範疇。塞勒在《推力》(2009,時報文化,譯自 Nudge)以及《不當行為》 (2016,先覺,譯自 Misbehaving)說明了不同的選項與順序,看似差異微小,卻會顯著影響個人、公眾的選擇結果,因之提出公共政策應該有「選擇設計師」(choice architect),巧妙地利用這些選項的差異,來誘導民眾改變行為。

幾個正面的例子:荷蘭史基霍機場的男廁,設計者在小便斗刻上一隻黑色小蒼蠅,結果如廁的男士都自動瞄準小便斗,外濺情形減少80%。校園自助餐廳把較健康的食物放在前排讓學生容易拿取,把較不符合健康標準的食物放在後排,但學生選擇健康食物的比例大幅提升。葡萄牙器官捐贈制度,原本是須在駕照後面簽名才能捐贈器官,改成不捐贈才需在駕照後面簽名,大幅提升捐贈比例。

負面的例子如:訂閱服務提供第一個月免費試閱,當試用期結束時,使用者不主動取消就視同繼續訂閱並開始付費,這種作法導致的消費糾紛時有所聞。

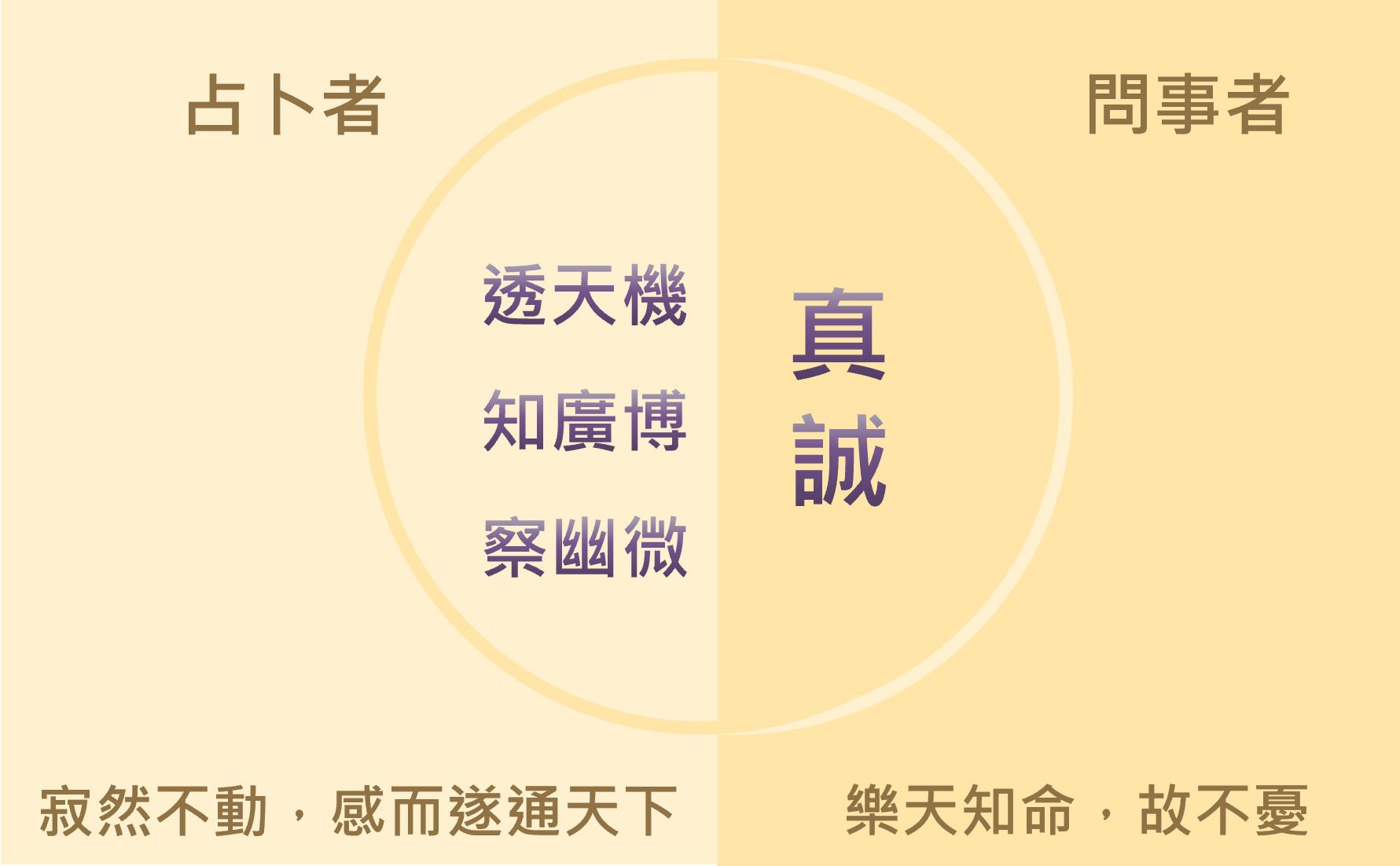

休乎天鈞

養猴子的人,能明白事理,也就能適應對方做為「猴子」,巧妙應用心理感受來解決問題。

這種巧妙運用認知心理的差異,來誘導民眾改變行為的公共政策,剛好與莊子後文「是以聖人和之以是非而休乎天鈞,是之謂兩行。」 相合。

白話:所以聖人能夠調和是非,讓它們安頓於自然之分,這就叫做「兩行」:是非並行而不衝突。

休乎天鈞:安於自然之分,莊子使用以「天」合成的語詞,意在強調「自然」(自己如此)或「本然」(本來如此),如「天籟」。

把「時間」「空間」放大

老子第二章「天下皆知美之為美,斯惡已。皆知善之為善,斯不善已。故有無相生,難易相成,長短相較,高下相傾,音聲相和,前後相隨。」

王弼注:「美者人心之所樂進也,惡者人心之所惡疾也。美惡,猶喜怒也;善不善,猶是非也。喜怒同根,是非同門,故不可得偏舉也,此六者皆陳自然不可偏舉之明數也。」

所謂美,是我們喜愛的事物,所謂怒,來自我們以為惡的事物。然而從更大的時間空間來看,喜怒、好壞、是非都是相互對照才會產生。莊子以「齊物論」作為篇名,只有從道的角度來看,萬「物」才會「齊」。

這個寓言中,猴子以早上、晚上作為單位,在計較短期的得失成敗,看不到稍微放大一點,以一天為單位的話,朝三暮四和朝四暮三是一樣的。

前文《莊子:逍遙遊 – 玄遠靈奇的寓言》寫到:日常生活中難免會遇到不如意不順心,如果把「時間」「空間」放大來看,這些事就變得渺小、不重要,也許不過就是幾天幾晚的事情,與寓言故事裡的冥靈樹或是上古時代大椿樹,它們以數百年或是數千年為一季這樣的時間相比,顯得微不足道了。

其實「朝三暮四」的猴子就是你我,隨著股市裡面的數字起伏而時憂時喜; 在路上搶過紅綠燈,結果到下個路口還是一起排隊;一定要搶在特定節日做特定儀式如大年初一搶頭香;或者暑假作業要等到最後一天而非第一天來寫,不也是如此嗎?

本段全文與白話詳如後。相關文章請點 【莊子】

莊子內篇《齊物論》

道行之而成,物謂之而然。惡乎然?然於然。惡乎不然?不然於不然。物固有所然,物固有所可。無物不然,無物不可。可乎可,不可乎不可。故為是舉莛與楹,厲與西施,恢詭譎怪,道通為一。其分也,成也;其成也,毀也。凡物無成與毀,復通為一。唯達者知通為一,為是不用而寓諸庸。庸也者,用也;用也者,通也;通也者,得也。適得而幾矣。因是已,已而不知其然,謂之道。勞神明為一而不知其同也,謂之朝三。何謂朝三?狙公賦芧,曰:「朝三而暮四。」眾狙皆怒。曰:「然則朝四而暮三。」眾狙皆悅。名實未虧而喜怒為用,亦因是也。是以聖人和之以是非而休乎天鈞,是之謂兩行。

傅佩榮教授白話翻譯

路是人們走過才形成的。萬物是人們稱呼才是如此的。為什麼說是?是有是的道理;為什麼說不是?不是有不是的道理。萬物本來就有是的道理,萬物本來就有可的道理。無一物不是,無一物不可。可有可的道理,不可有不可的道理。因此之故,像樹技與屋樑,醜人與西施,以及各種誇大、反常、詭異、奇特的現象,從道看來都是相通為一體的。有所分解,就有所生成;有所生成,就有所毀滅。所以萬物沒有生成與毀滅,還會再度相通為一體的。只有明理的人知道萬物相通為一體,因此不再爭論而寄託於平庸的道理上。平庸,就是平常日用的;平常日用的,就是世間通行的;世間通行的,就是把握住關鍵的。能到把握關鍵的地步,就接近道了。這正是順著狀況去做,達到此一階段而不知其中緣故,就叫做道。人們費盡心思去追求一體,卻不知萬物本來就是相同的。這就叫做「朝三」。什麼是朝三呢?有一個養猴子的人拿栗子餵猴子,說:「早上三升,晚上四升。」猴子聽了都很生氣。他改口說:「那麼早上四升,晚上三升吧!」猴子聽了都很高興。名與實都沒有改變,而應用之時可以左右猴子的喜怒,這也是順著狀況去做啊!所以聖人能夠調和是非,讓它們安頓於自然之分,這就叫做「兩行」:是非並行而不衝突。

註:

莛:ㄊㄧㄥˊ 莖。

譎:ㄐㄩㄝˊ 怪異。

狙:ㄐㄩ 獼猴

芧:ㄒㄩˋ芧栗為橡實

相關文章請點 【莊子】