刻意練習系列主題請點:【刻意練習(精準學習)】

.

刻意練習(deliberate practice),由佛羅里達州立大學心理學教授安德斯‧艾瑞克森(Anders Ericsson)提出,以下這些暢銷書籍都有引用他的研究成果:《異數》《恆毅力》《我比別人更認真》等,安德斯‧艾瑞克森自己與羅伯特‧普爾(Robert Pool)合著了《刻意練習:原創者全面解析,比天賦更關鍵的學習法》一書。

先把斧頭磨利再砍樹

每個擅長學習的人,都有一套學習方法。

在學任何東西之前,要先知道如何學,亦即 learn how to learn。

去森林砍樹之前,務必先把斧頭磨利,「學習方法」就是我們的斧頭。

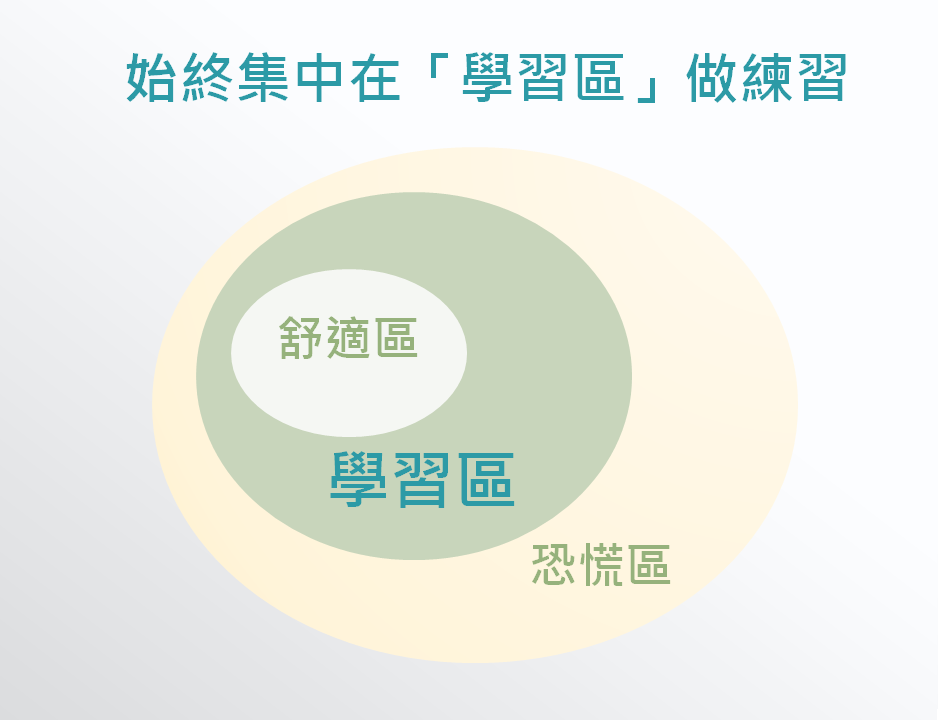

始終集中在「學習區」做練習

人的知識和技能分為三層: 舒適區,學習區,以及恐慌區。

- 舒適區Comfort zone:熟練到已機械化、成為下意識的技能。

- 學習區Learning zone:介於舒適區與恐慌區之間,是我們要集中練習的範圍。

- 恐慌區Panic zone:離現有能力太遠,在這個區域練習會不知所措,沒有練習效果,還會打擊自信與學習意願。

這些區域隨時在變動,會學習的人,就是能隨時集中在學習區作練習,而非停留在舒適區作沒有效率的複習。這有很多具體的工具與方法,後續會再持續整理分享給大家。

家長、教練、老師要協助孩子、學生進步,就要讓他們清晰地意識到這個學習區,維持在學習區內做有效果的練習。

.

維持在學習區的範例:老虎伍茲

下文節錄自「令人敬畏的泰格伍兹」,原作者為 萬維剛(科羅拉多大學物理學博士,科普雜誌撰稿人)

假設有一個人,他無比嚴格的執行「要呆在學習區」這個教條,從小到大不停地進步,他會是一種什麼狀態呢?答案是他會變成泰格伍茲。

在泰格伍茲的比賽生涯中,有為數極少的幾次,可以讓我們對「始終呆在學習區」是個什麼效果驚鴻一瞥。

泰格伍茲揮杆。動作已經開始了。這時候比賽現場突然有異動。比如說有個觀眾大聲喊叫,或者有人突然跑出來。總之這個異動將會干擾泰格伍茲的動作。

泰格伍茲會把做到一半的動作生生停住!然後他調整姿勢,重新開始。

普通觀眾看到這個場面也許沒什麼,而會打高爾夫球的人看到之後,用單田芳的話說,就是「無不驚駭」!

當我們把一件事練熟以後,一個效果就是我們再做這件事就會「自動化」。比如開車,不會開的人需要注意力高度集中,而開熟了的人基本上可以一邊打電話一邊開。甚至你問他怎麼開的,他都說不清楚。開車這件事已經進入他的舒適區。所謂自動化,就是無意識的動。

普通人會認為這種無意識的動作是自己熟練的表現,並引以為豪。沒錯,別人的學習區是你的舒適區,你牛。

普通人打高爾夫球也會產生自動化。他們揮杆之後就失去了對球杆的控制 — 除非半途有人干擾,然後他們就會把球打飛,或者根本打不到球。打得越多,這種自動化現象就會越嚴重。

而真正的職業高手,絕對不允許自己自動化。比如真正的賽車高手,他在賽道上的每一個動作都是有意識的。中國隊前鋒也許可以無意識的射門還能射進去,而世界頂尖的前鋒,每一腳射門都是有意識的。

現在關鍵的一點來了。他們為什麼能做到不自動化?因為他們沒有舒適區。

一旦他們發現自己對這一項技術的掌握已經可以了,他們就會立即進入下一項更難的項目。他們決不會把一個已經被自己證明是簡單的項目繼續訓練到可以自動化的無聊程度。他們的訓練永遠追求更高的難度。泰格伍茲在比賽中能有多大可能性把球打到沙堆裡去?可是他在訓練課上大量地練習在各種極端不自在的位置,從沙堆裡往外打球。這就是為什麼在已經有多個職業冠軍在手以後,泰格伍茲仍然在更新自己的揮杆動作。

同樣是花樣滑冰運動員,他們的訓練時間甚至也差不多。他們的區別在於,那個一般的運動員大部分時間都在重複她已經掌握的動作,而那個頂尖選手大部分時間在練習各種高難度的跳。

我們經常聽說這樣的民間傳說,說有一個學生,他對課本的掌握已經到了這樣的程度,你隨便說一個東西,他都能告訴你在課本的哪一頁。請問這個學生學得怎樣?答案是他已經練廢了。

一旦你會了,就趕緊進入下一關。把這一關的攻略倒背如流沒有任何意義。

(知人者智,自知者明。 勝人者有力,自勝者強。)

(知人者智,自知者明。 勝人者有力,自勝者強。)