道家思想對物理學家的深刻影響

東野圭吾筆下的《神探伽利略》主角「湯川學」由福山雅治扮演,腳色構思來自日本最著名的物理學家:湯川秀樹。

湯川秀樹是一九四九年諾貝爾物理學獎的得主,也是第一位獲得諾貝爾獎的日本人,小學時就讀《老子》、《莊子》,道家思想對他的人生觀、宇宙觀有重大的影響。

引自: 《臨溪路70號》湯川秀樹圖書館 ,鹿憶鹿 ,2007,人間福報

秀樹的父兄都是京都大學教授,個個頭角崢嶸,父親是地質學家小川琢治,大哥小川芳樹是冶金學者,二哥貝塚茂樹是東洋史學者,弟弟小川環樹是著名漢學家,他研究過中國魏晉的仙鄉故事題材。秀樹因為入贅,改為妻家的姓氏,由小川秀樹變成湯川欸ㄟ。小川琢治太愛買書買古地圖,大學教授的薪資不敷家用,而兒子都太傑出,琢治本來不讓秀樹讀大學,因為錢不夠。

…他說:「我不是非凡的人,而是在深山叢林中尋找道路的人。」秀樹小學時就讀《老子》、《莊子》,道家思想中的理性主義深深吸引他,對他的人生觀、宇宙觀有重大的影響,晚年他就常引用莊子的名言,「判天地之美,析萬物之理」,那是物理和哲學的最高境界。

《心鏡書磿》一文中說:讀經典對我們的人生有深遠影響。 如湯川秀樹在思考基本粒子時,想起《莊子》「南海之帝為儵,北海之帝為忽,中央之帝為混沌,儵與忽時相遇於混沌之地……」因而確立了「介子」理論。(作者:養光,2018,明倫月刊,原文附於後)

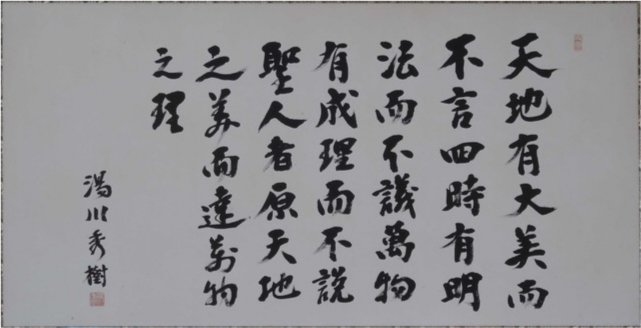

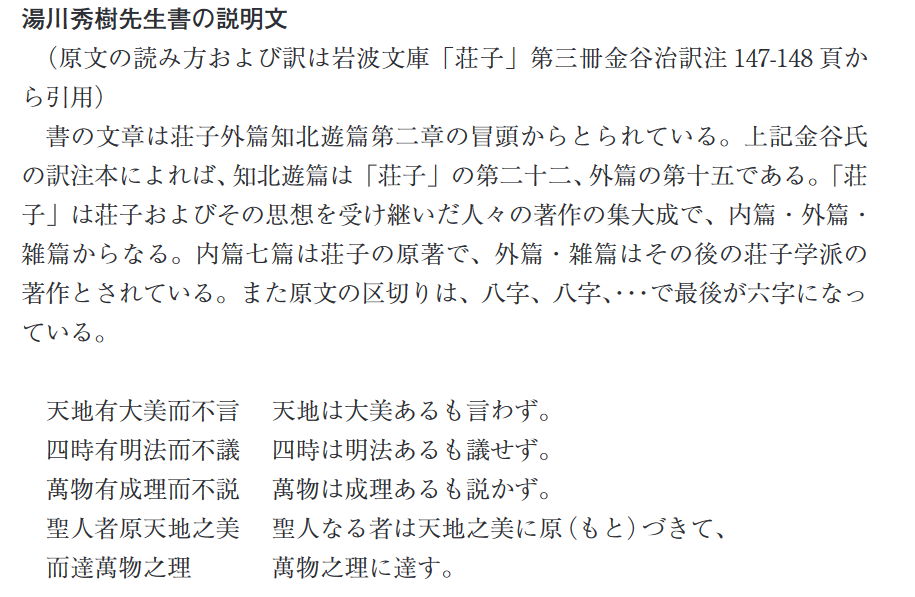

天地有大美而不言

在大阪大學研究生院理學研究科院長辦公室,懸掛了湯川秀樹寫的匾額:

天地有大美而不言 。四時有明法而不議 。萬物有成理而不説 。聖人者原天地之美。而達萬物之理。

獲得諾貝爾獎的日本科學家,都自幼「素讀」中國經典

以下引自 心鏡書磿:湯川秀樹的讀誦經驗 ,養光,2018,明倫月刊

湯川秀樹,一九〇七年出生於日本東京。一九二九年,從京都帝國大學理學部物理學科畢業。一九三五年,他在《日本數學和物理學會雜誌》發表〈基本粒子的相互作用〉論文,解釋了原子核之內質子與中子之間的相互作用,提出核子的介子理論並預言介子的存在,於一九四九年,獲得諾貝爾物理學獎。

成名後的湯川秀樹,除了專業的著述之外,還陸續完成《旅人》、《創造的人間》、《自選集》等回憶錄的著作。在《旅人》一書,約略提到他兒時祖父督促他讀漢籍的一些經驗。他說:

我從《大學》開始啟蒙,我最早認的字也是「大學」這兩個字。《論語》及《孟子》當然也學,這些對學齡前兒童來說,實在像是一座無可攀爬的岩壁。

還沒有入小學之前,家裡就教授各種漢學書籍,如《論語》、《孟子》、及其他一些中國典籍。這是沒有入學前五、六歲的事情,所以,所讀書籍的內容意義自然就是不懂了。

這些我不曾見過的漢字群中,每一個字都似擁有一個未知的世界,它們一個個累積成一行,數行填滿一頁,而每一頁對少年的我來說,都是可怕而堅硬的石壁,簡直是巨大的岩山,即使唸著「芝麻開門」,也紋風不動的無情岩壁。每天晚上,總有三十分鐘或一個小時,必須面對這面硬壁。

外祖父坐在書桌對面,伸出一尺多長的指字棒,一字一字地指著,「子曰……」我隨著他的聲音唸著,有時候連他手上那根指字棒,都會毫無來由地引起我的恐懼心。

我像在黑暗中摸索前進一樣,摸到的東西也不知是什麼。緊張一旦持續,疲勞隨即襲來,於是白天的疲累,全被喚醒了。在睡魔襲擊下,我就陷入奇異的舒坦狀態。這時,外祖父的指字棒,會突然使勁地敲著書本的某一處,我就趕緊把所有神經集中在那一點。

外祖父端然而坐。他雖有親切之處,但從不怠忽日課,因此,在上課時間結束以前,不,是在預定的一天日課結束前,他都持續著同樣的表情,正確地督促著每一個字。

我不認為這時的「漢籍朗讀」是無益的。我雖不知其意而仍深入學習的漢籍,倒是為我帶來很大的收穫,後來我閱讀書籍時,文字對我毫無阻滯,因為已熟習漢字之故。習慣實在是很可怕的,我只是跟著外祖父的聲音復誦,不知不覺地親近漢字,使後來讀書容易,的確是事實。

家裡教給我們的是〈大學〉、《論語》、《孟子》,是中國思想的正統。我的兄弟多半對此不太抗拒地接受,專攻「東洋史」的二哥茂樹,當時也沒有特別反儒教的樣子。

湯川的祖父,念及孩子讀誦漢籍的辛苦,偶而會帶他去京都的新京極商店街逛一逛,調適孩子的身心。年少時的湯川,認為儒教是「強迫灌輸的思想」,覺得它並不必要,因為是在還沒有批判力時,就教他的,因此懷疑其中的意義。以為《孝經》說的:「身體髮膚,受之父母,不可毀傷,孝之始也……」是強迫式的教育觀念,似乎並沒有深邃的思想。

但是在物理學研究有成之後,湯川回首兒時的讀誦經驗,卻有截然不同的感受。因為深造於科學領域,注重創造,他認為「創造」並不是無中生有,而是舊元素的新組合。創造新東西,固然需要舊材料,但舊材料必須經過新的組合,否則就只是一堆舊材料而已。新組合,需要的是建立新的聯繫。新聯繫是「類推」的能力,怎樣才能夠培養出這種「類推」?他認為:最好的辦法就是從中國古代典籍和古希臘經典中汲取智慧。因為古代典籍包含著豐富的「比喻、類推」,這對創造活動非常重要。

有一天,湯川秀樹正在思考基本粒子時,忽然想起《莊子》一段話:「南海之帝為儵,北海之帝為忽,中央之帝為混沌,儵與忽時相遇於混沌之地……」「儵」與「忽」如兩個粒子相遇於混沌之地,是粒子對撞嗎?「混沌」是更基本的粒子構造嗎?由是,《莊子》確定了湯川秀樹的「介子」理論。

日本教育家七田真,致力推廣「素讀」(按:照著字面讀誦),據他觀察,獲得諾貝爾獎的日本科學家,全都作過這種「素讀」練習,他以湯川秀樹為例:「他從三歲就開始接受這種訓練了。那時候他學習的有《論語》、《孟子》等,除了《老子》、《莊子》不教,因為不適合兒童學習。但是少年時代的湯川自己把《老子》、《莊子》也讀了,覺得很有意思。這也是為什麼後來『量子力學』出現時,他一下子就理解了,而其他人卻不理解的原因,就是因為讀了《老子》、《莊子》。」

經典,乃是聖人的生存智慧、生活經驗、生命抉擇。或因年代久遠,許多人初讀經典,不識其中真義。但是隨著個人的歲月歷鍊,遇到生存問題、生活挫折、生命關卡時,如果偶記得一句經典,往往能立地解脫,沛然行之。湯川秀樹就是實例。

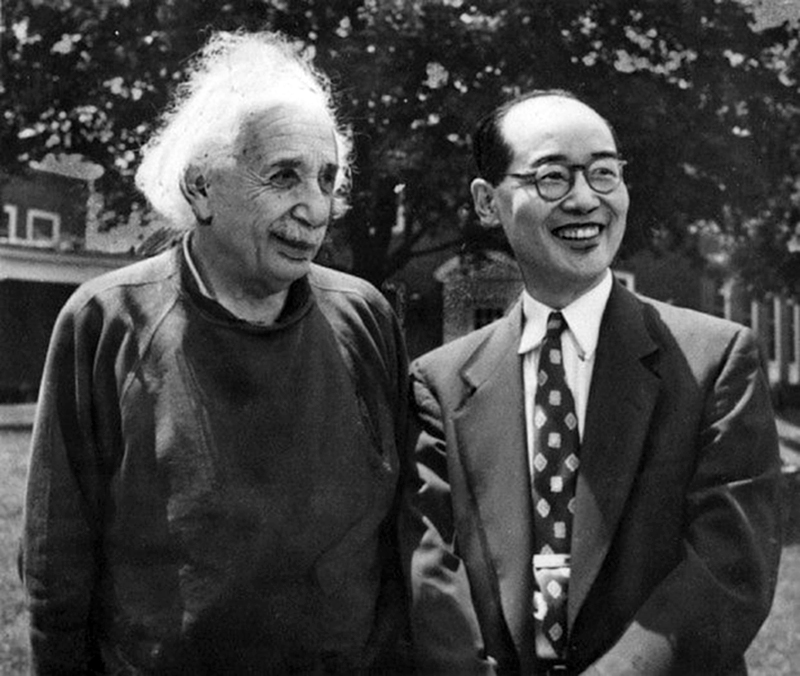

湯川秀樹與愛因斯坦,攝於美國普林斯頓大學

(圖說:湯川秀樹認為「創造」是舊元素的新組合,新組合要建立新的聯繫。古代典籍包含著豐富的「比喻、類推」,對於創造非常重要。)