岡倉天心《茶之書》(1906)、新渡戶稻造《武士道》(1899)、與內村鑑三《代表的日本人》(1895)三書,並列為三大日本人論,是明治維新後,日本思想家以英文向世界介紹日本文化的重要代表書籍。

新渡戶稻造《武士道》因有李登輝推薦,較廣為人知,被評為日本人自己寫的《菊花與刀》(The Chrysanthemum and the Sword,人類學家 Ruth Benedict 著作,分析日本文化的雙重性格。)

內村鑑三《代表的日本人》這本,我還不曾去找來看過。

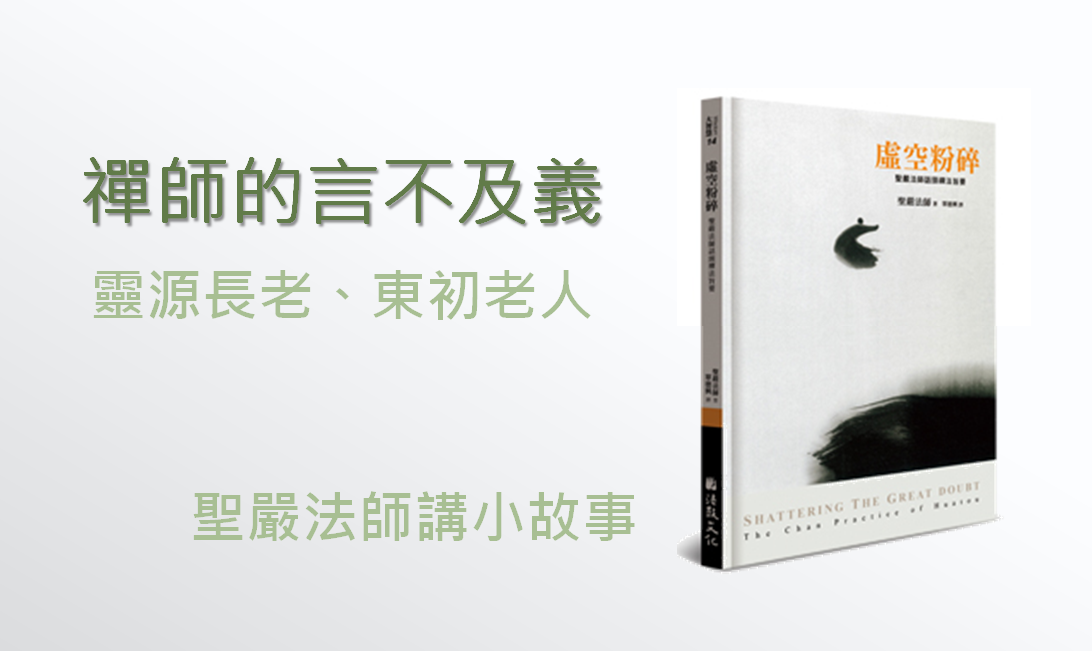

而本文要介紹的岡倉天心《茶之書》不僅引起西方世界對日本文化的矚目,譯回日文後也對日本社會形成深遠的影響。因作者逝世超過五十年,日文書與英文書已進入公共領域,日文全文可到這裡閱讀: 茶の本,英文書可到下面這裡聆聽 。

這本書的價值在哪裡? 網路文章 「從《茶之書》看中國茶」(「茶業復興」發表于文化)對這本書的評價值得參考:

20世紀初,作為「興亞論」領頭的岡倉天心看到西方世界對東方世界的荒謬想法和對日本的誤解,相繼用英文寫下《東洋的理想》(the Ideals of the east,1903)、《日本的覺醒》(the awaking of japan,1904)、《茶之書》(the book of tea,1906),後世稱為岡倉天心「英文三部曲」,這其中以《茶之書》影響最大,在西方被譽為「目前為止闡述日本茶道文化最好的一本小書」。

經由《茶之書》,日本茶道開始受到世界關注,「和、敬、清、寂」的茶道美學也開始在世界傳播開來。在日本,《茶之書》更是被譽為與榮西法師《吃茶養生記》相比肩的日本茶道不朽文獻,並掀起了不斷的岡倉天心研究熱潮,足見這本小書的影響力。-

岡倉天心寫作此書時日本茶道並不為世人所了解,現在卻被奉為日本國粹和日本的代表。每年,茶道不僅吸引著世界遊客紛至沓入日本體驗這並不輕鬆的儀式,茶道更是作為一門獨特的美學在藝術、建築、產品設計方面持續發揮著強大的影響力。與之相比,作為茶之源的中國,雖有連篇累牘茶經茶典,卻沒有一本像《茶之書》這樣以詩一般的文字深入淺出,具有強烈文化觀點的成書;雖有成千上百五花八門的茶產品,但缺乏觀念表達與行為指導,因此缺乏審美價值和辨識度。

中譯本有數種,在圖書館借閱過後,從中推薦這本 《茶之書: 日本文化的神髓所在》岡倉天心原作,鄭夙恩中譯,遠足文化(2018出版)。

譯者鄭夙恩為日本國立大阪大學文學研究科美學博士,具藝術美學涵養,本版書前除了有譯者序,還有林承緯(國立台北藝術大學副教授)專文導讀(摘錄如下),大為經典增色。

本書屬於哲學性美學書籍,旨在介紹茶如何與精神結合,體現出日本美學思想真實內蘊。並沒有對茶道細節的描述,我後續將介紹其他值得參考的茶藝書籍,屆時推薦一閱。

譯者序 摘錄

文丨鄭夙恩

….. 茶與禪相互之間的共生、依存關係是眾所皆知的。然而,道與茶的歷史也有密切關連。精確地說,道家思想為茶奠定了審美理想的基礎,而禪則更進一步地將審美理想付諸實現。茶的極致理想在於「絕對」。但是,道家所言的「絕對」並非「不變」,而是「相對」之物。我們所存在的「現在」這個時點,乃是不斷變遷的「無限」,在這裡存在著「相對」的性質。相對性其實就是「適應」,也就是安排、調整;而追求「適應」的正是「(藝)術」。人生之術,乃是不斷地順應環境去適應、安排。道家寬大地接納了現世、俗世中的一切,與儒家、佛教大相逕庭,道家努力嘗試著去挖掘出現世之美。對道家而言,最重要的是,不受限於個別之物的束縛,不忘卻對於整體性的追求。老子將這個相對之物的看法稱為「虛」。岡倉先生說:「道家思想對於亞洲人生活最大的貢獻之處,乃在於美學的領域。」而將道家思想徹底付諸實現的則是禪。「禪對於東洋思想的特殊貢獻在於同等重視現世與來生之事。依據禪的主張,並不是依事物的相對性來區別它的大小,即使只是微小的原子,它也有等同於大宇宙的可能性。想要追求極致的人,非得從自身的生活中去尋覓出靈光之反射不可。」禪宗僧侶將日常勞動視為修行的一部分,並極力奉行的理由便在這裡。

… 《茶之書》並非茶道的指南書籍。岡倉先生將近代歐美的物質主義文明與東洋的傳統精神文化作為對比,以宏觀的視野,解讀東洋的傳統精神文化奧義。透過《茶之書》的閱讀,我們將可以理解,無論是建築、庭園、服裝、陶藝、繪畫、花藝等藝術文化領域,茶的思想早已滲透、內化其中;而這種和平、內省、在人生中追尋美的思惟、對於人世無常的體悟,以及將不完全之物透過自身觀照與想像,轉化成完全之物的美的體現,正是日本文化的神髓所在。

《茶之書》專文導讀 摘錄

文丨林承緯(國立台北藝術大學副教授、大阪大學博士) 全文於網址,跟出版書籍實際文字略有差異

…..在這本書中,茶道不僅是茶道,更是日本近代美術之父岡倉天心闡述編織東洋文明全貌時,那隻穿梭於生活、宗教、思想、美感奧義間的梭子。煎茶、抹茶及淹茶所反映的日本茶道發展歷程,只是天心帶領讀者進入東方傳統文化殿堂的起點,以人情之飲、茶道諸流、道禪源流、茶室清幽、品鑑藝術、侍弄芳華、不朽茶人共七大主題所展開的東洋文明論述,才是《茶之書》的終極奧義。

在天心熱情細膩的敘寫筆法下,東洋文明中感性的審美意識及理性的思辨思想獲得了全面的調和,再以日本的住屋、習慣、衣食、瓷器、繪畫及茶道之間的關係為例,歸結出茶道是日本文化中最核心的一種文化樣式。如此論點正是《茶之書》之所以問世至今達百年,依舊廣泛流傳於世的關鍵。

….. 當你翻開《茶之書》一書,《人情之飲》篇章就像通往天心東洋文明論的架橋:他意識到茶作為飲品,在西方已獲得了相當的認可,但是對於茶所代表的東方精神——它崇尚純淨和諧,教人以互愛之精妙,秩序之情懷——並未被深刻認識。他說自己願做文化的使者,促進東西方世界的真正理解。茶、茶道是本書的標題,美則是天心終其一生探索的母題,就如同天心所說「茶道教人在污濁的日常中尋覓潛在的美」。茶道,即是美的實踐,一種儀式性的文化行為,存在於再平凡不過的日常。如此對美的關懷,讓《茶之書》不僅可被視為一本將東洋文明、茶道介紹給西方世界的讀本,是結構完整的日本文化論,更可將其視為理解日本美學的教科書。特別是我們回到前面引用的那一段話,是否已激起各位心頭的陣陣漣漪。

天心眼中的美,不該是脫離現實一味地讚頌往昔的美好,卻忘了現實生活周遭所存在的當下,宛如你我今日身處社會的縮影。為何會出現令人感到不堪的美感,從現象的反省到當代局限的超克,相信都是《茶之書》想要解決的問題。天心所詮釋的美並非崇高不可攀的抽象概念。

對於天心而言,生活中所存在的美感,美的營造應該出自於生活的各個片段,這點是國人生活中經常因便宜行事及貪求方便而忽略的。

從和服剪裁用色,到體型步態,都要體現出自身的藝術人格。這些細節皆不可輕視,因為一個人只有把自身引向美,才能擁有接近美的資格。

岡倉天心於《茶之書》中論美談藝,強調藝術、美感不僅不可脫離現實生活。從衣著的樣式、色彩,到行為儀態展現的氛圍,在天心眼中都是一種藝術之於人的重要表現。並且他認為當人自身達到美化的階段,才更能接近美、理解美、擁抱美。如此之說,美學、藝術,不再只是通過那些令人感到高深莫測的語彙所辯證闡述的一些觀念,或是一股神秘難以捉摸掌握的意象。收錄於《茶之書》第五、六章的「品鑑藝術」「侍弄芳華」 兩大主題,系統性呈現岡倉天心獨到的美學視野及藝術之眼。

天心認為藝術鑑賞需要心靈的溝通,這一溝通必須以彼此包容為基礎;在有能力共鳴的人面前,藝術品會成為鮮活真實的存在,它會將你引入美的海洋,與藝術家一同徜徉。偉大的藝術家從不遺忘在作品中植入暗示與引導,若我們擁有無限理解力,那藝術便是一種無限的話語。他也指出,現代人對美術表面狂熱,卻缺乏真 正的感情基礎。將考古與藝術混淆,是藝術鑑賞中常見的錯誤。我們過度熱衷於分類,卻失落了欣賞之趣。這些都是天心在百年前就寫下的藝術鑑賞獨門心法。如果你只見書名,就以為《茶之書》單是一本談茶論道的小書,那將錯失認識天心美學的大好機會。 …..全文請點:網址。

延伸閱讀: 遠足文化總編輯郭昕詠 談岡倉天心的《茶之書》 – Readmoo

「西洋的茶人將茶的清香與他們思想的豐饒芬芳融為一體,在這一點上,他們絲毫不遲鈍、含糊。茶不像酒,並沒有傲慢驕矜的性格;它既沒有咖啡般過剩的自我意識,也沒有可可亞般矯柔造作的天真無邪。」

相關主題請點【茶道】 有更多內容