。。。

佛羅里達州立大學心理學教授安德斯‧艾瑞克森(Anders Ericsson)提出刻意練習的觀念。

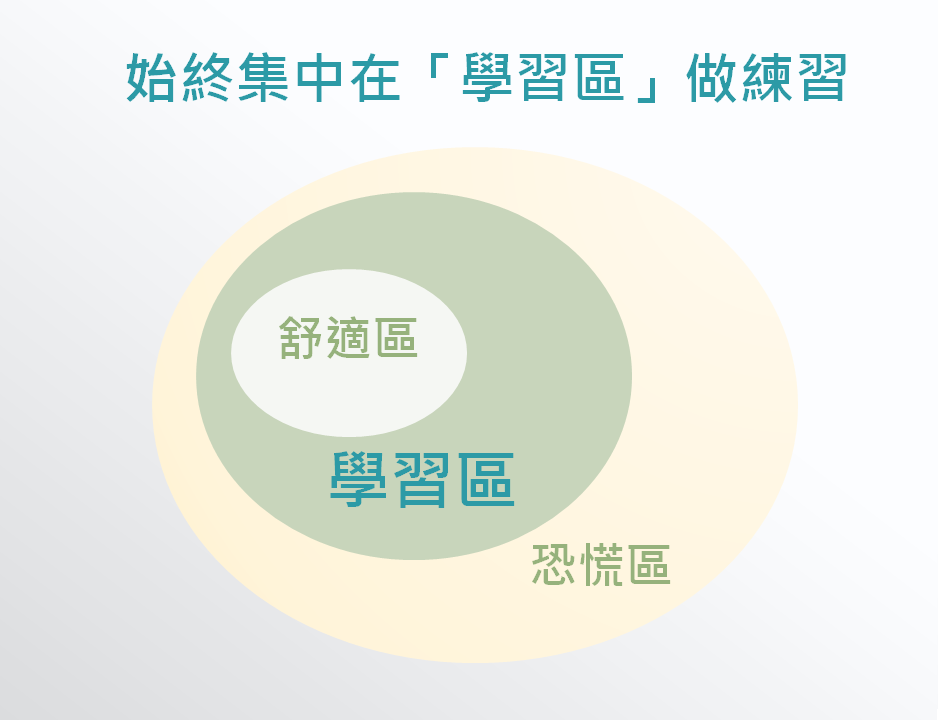

人的知識和技能分為三層: 舒適區,學習區,以及恐慌區。

- 舒適區Comfort zone:熟練到已機械化、成為下意識的技能。

- 學習區Learning zone:介於舒適區與恐慌區之間,是我們要集中練習的範圍。

- 恐慌區Panic zone:離現有能力太遠,在這個區域練習會不知所措,沒有練習效果,還會打擊自信與學習意願。

這些區域隨時在變動,會學習的人,就是能隨時集中在學習區作練習,而非停留在舒適區作沒有效率的複習。這有很多具體的工具與方法,後續會再持續整理分享給大家。

家長、教練、老師要協助孩子、學生進步,就要讓他們清晰地意識到這個學習區,維持在學習區內做有效果的練習。

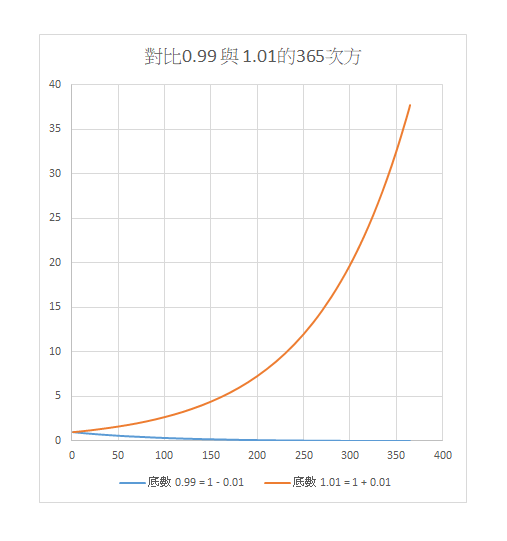

維持在「學習區」的複利效應,停留在舒適圈的問題

維持在「學習區」的複利效應,停留在舒適圈的問題

譬喻 1 為 原地踏步

底數 0.99 = 1 – 0.01 每天衰退一點,連續365天後 = 0.0255

底數 1.01 = 1 + 0.01 每天進步一點,連續365天後 = 37.783

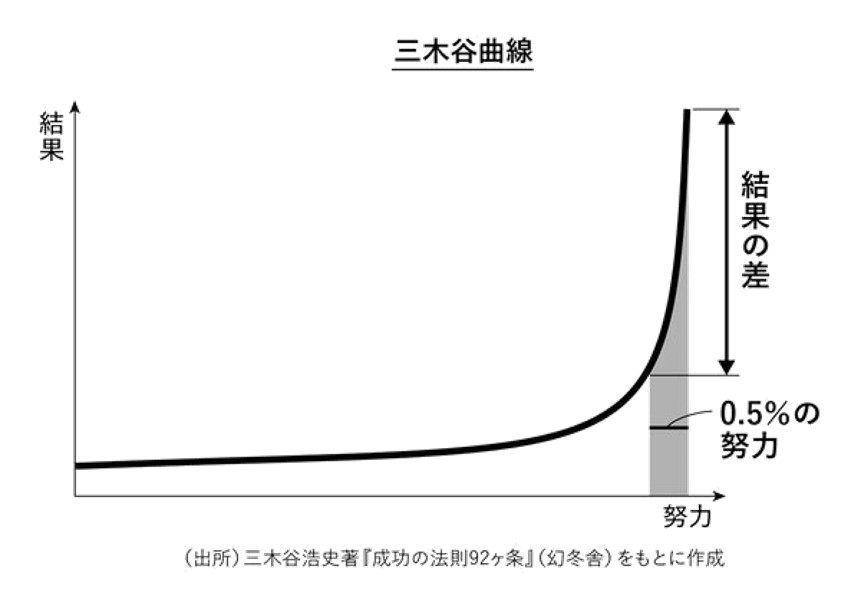

三木谷曲線

日本電子商務龍頭樂天社長三木谷浩史 在《成功の法則92ヶ条》(幻冬舎)書中提出了「最後 0.5% 的努力差異決定了品質」概念圖。

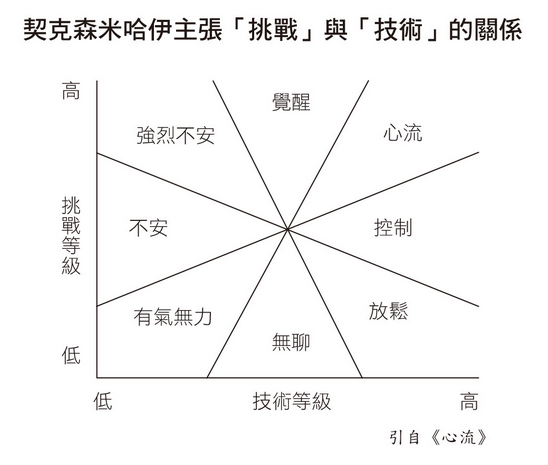

刻意練習的心流(FLOW)效應

心理學家米哈里.契克森米哈伊(Mihaly Csikszentmihalyi)在廣受重視的《心流》(Flow: The Psychology of Optimal Experience)一書中,說明這種心理狀態象徵一種「最佳心理體驗」。

進入心流的狀態,即所謂的「zone」(化境)之時,會發生以下的狀況:

① 過程中的所有階段,都有明確的目標

日常生活中發生的大小事,大多沒有明白的目的;但是相對地,在心流狀態時,人總是很清楚自己應當做的事。

② 行動有立即的回饋

處於心流狀態的人,自知自己在什麼程度能做得很好。

③ 挑戰與能力之間的平衡

視自己能力許可進行挑戰。到達絕妙的平衡,既不會因太簡單而無聊,也不會因太難而放棄。

④ 行為與意識融合

完全專注精神在現在所做之事。

⑤ 會讓人精神渙散的事物從意識中消失

完全投注其中,日常芝麻綠豆的煩雜小事,都不存在於意識中。

⑥ 不會憂慮失敗

完全專注於與能力相當的事務,不會擔憂失敗。反之,如果心中產生了憂慮,心流就會中斷,而喪失控制力。

⑦ 自我意識消失

太專注於自己的動作,所以對他人的評價,既不在意也不擔心。心流結束之後,相反地,會有一種充實感,好像自己長大了。

⑧ 時間感扭曲

忘記時間流逝,過了幾小時卻彷彿只有幾分鐘。或是完全相反,運動選手等會感覺一眨眼的瞬間好像被拉長一般。

⑨ 行為經驗成了自我的目的

讓心流產生的行為,無關乎它本身是否有意義,目的只在於得到心流體驗的滿足感。例如喜好藝術、音樂或運動,是為了它的滿足感,儘管它並不是生活不可缺少的元素。

(以上摘要說明引用自:山口周,2019,《哲學是職場上最有效的武器》)